Ida Boy-Ed, David Wagner

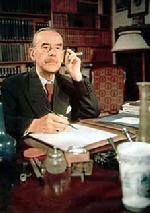

Die deutsche Schriftstellerin Ida Boy-Ed wurde am 17. April 1852 in Bergedorf (heute zu Hamburg) geboren als Tochter des Reichstagsabgeordneten, Büchereibesitzers, Journalisten und Herausgebers der „Eisenbahn-Zeitung“ Christoph Marquard Ed und dessen Frau Friederike Amalie Pauline, geb. Seltzam. Im Alter von 17 Jahren heiratete sie 1870 den Kaufmann Karl Johann Boy und wurde Mutter zweier Söhne und einer Tochter, darunter Karl Boy-Ed. Nachdem sie ihren Mann verlassen hatte, zog sie 1878 mit ihrem ältesten Sohn nach Berlin. Dort arbeite sie als Journalistin und schrieb Romane. Zudem unterhielt sie eine rege Korrespondenz mit Künstlern der Zeit. 1880 wurde sie zur Rückkehr zu ihrem Ehemann in Lübeck genötigt, der nicht in die Scheidung einwilligen wollte. Ida Boy-Ed verfasste über 70 Romane und Erzählbände und beeinflusste mit ihrem Lübecker Salon das kulturelle Leben von Lübeck nachhaltig. Sie war 1901 nach Erscheinen der Buddenbrooks eine Förderin des jungen Thomas Mann. Genauso förderte sie nachhaltig den Komponisten und Dirigenten Wilhelm Furtwängler in seiner Lübecker Zeit.

Aus: Lübeck als Geistesform

“Auch bedeutende Worte verklingen im Gedächtnis der Hörer. Willkommen zu heißen ist es also, daß Thomas Manns Vortrag vor diesem Los gesichert und in ein Büchlein eingefangen wurde. Er ward gehalten am 5. Juni 1926 inmitten hochschwingender Jubiläumsstimmung; zwischen Entfaltungen, deren Auswirken Zeit haben muß, das Ereignis, dessen Bedeutung sogleich überzeugte. Vor allem war er von historischem Gewicht durch den sehr merkwürdigen Augenblick, wo diese Bekenntnisse zum freistädtischen Bürgertum gesprochen wurden, während der Boden von den Bemühungen bebte, die eben dies Bürgertum stürzen möchten. Hiervon noch ohne Kenntnis und ganz unpolitisch hatte sich dem Dichter die seelische Nötigung aufgedrängt, von dem zu sprechen, was ihm aus dem Wissen der Geschichte der Hansestadt und ihren einzig möglichen Lebensbedingungen sicher geworden war: von der Würde und dem geistigen Gehalt hansischer Bürgerlichkeit.

Lübeck

Doch die tiefsten Erkenntnisse erwachsen den Schöpferischen immer aus ihren eigenen Werken. Diese psychologische Wahrheit offenbarte sich aus allem, was Thomas Mann von seinen Dichtungen erzählte. Er sprach von dem erst so mühseligen buchhändlerischen Weg der »Buddenbrooks«, der dann in steilem Aufstiege zum Gipfel des Erfolges führte. Er bekannte, in welcher künstlerischen Unschuld er dem eigenen Werk gegenüberstand, seines kulturgeschichtlichen Wertes sich noch nicht bewußt. Er bekannte, daß er von Täuschung über sich selbst befangen war: künstlerisch, indem er seine Begabung auf die Form der knappen Erzählung gerichtet hielt; intellektuell, da er seine Verbundenheit mit der Heimat noch nicht in sich erspürte.“

Ida Boy-Ed (17. April 1852 – 13. Mei 1928)

Der deutsche Schriftsteller David Wagner wurde am 17. April 1971 in Andenach geboren. Er wuchs im Rheinland auf und studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Bonn, Paris und Berlin. Er hielt sich längere Zeit in Rom, Barcelona und Mexiko-Stadt auf. Von 1999 bis 2001 schrieb er Feuilletons für die Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 2002 und 2003 eine Kolumne für Die Zeit. David Wagner wurde bekannt durch seinen Debütroman, in dem er eine Kindheit im Rheinland der siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts schildert. Es folgten ein Band mit Kurzgeschichten und feuilletonistische Beiträge über das Leben im Berlin der Gegenwart. David Wagner erhielt u.a. 1998 das Alfred-Döblin-Stipendium, 1999 den Walter-Serner-Preis, 2000 den Dedalus-Preis für Neue Literatur, 2001 den Georg-K.-Glaser-Preis sowie den Kolik-Literaturpreis.

Aus: Was alles fehlt

„Sie hat sich letztes Jahr umgebracht", sagt meine Cousine, "sie hat Schlaftabletten aus der Apotheke ihres Vaters genommen, hat Wasser getrunken und sich in den Schlafzimmerschrank ihrer Eltern gesetzt", meine linke Hand legt sich auf die Bremse zwischen den Sitzen, die rechte faßt den Griff in der Beifahrertür. Und ich denke, ich werde Hanna aus meinem Adreßbuch streichen müssen. Das erste, was ich verdammt noch mal denke, ist, daß ich ein kleines Kreuz hinter ihren Namen malen muß, "sie hat sich letztes Jahr im Frühsommer umgebracht", sagt meine Cousine, "sie hat Tabletten aus der Apotheke ihres Vaters geschluckt, hat Wasser getrunken und sich in den großen Kleiderschrank ihrer Eltern gesetzt", und mir fällt ein, daß Hanna sich selbst in mein Adreßbuch eingetragen, ihren Namen und ihre Wiener Anschrift in breiter Kinderhandschrift aufgeschrieben hat, "sie ist unter den Röcken und Kleidern ihrer Mutter, nicht weit von den Anzügen ihres Vaters, gestorben", sagt meine Cousine, der Wagen wiegt und schaukelt, wir rollen über eine Landstraße, und was meine Cousine sagt, kommt ohne Gewicht, sie schaltet einen Gang höher und vor der nächsten Kurve wieder zurück, der Motor jault, das Auto schiebt sich nach links und rechts durch die Kurven, und hin und wieder spritzt Rollsplitt vom Straßenrand gegen den Unterboden, die Steinchen stechen in den Autobauch. Hanna ist unter den Kleidern ihrer Mutter, nicht weit von den Anzügen ihres Vaters, gestorben, wiederhole ich mir und erinnere mich an den Tag, an dem ich sie das erste Mal sah: Wir fuhren zu dritt auf zwei Motorrollern über die Grenze nach Tschechien, Tschechei, wie meine Großmutter noch immer sagt, Grenze sei ein slawisches Lehnwort, eines der wenigen, die es im Deutschen gebe, sagte meine Cousine und erzählte von dem Volksschullehrer, der immer davor gewarnt habe, dieser Grenze zu nahe zu kommen, er habe gesagt, wer der Grenze zu nahe kommt, wird von den Russen mitgenommen und nach Sibirien verschleppt, meinte Hanna, da saß ich hinter ihr auf dem Roller, eine Hand lag auf ihrer Schulter, und die Finger der anderen spielten mit den kurzen, dunklen Haaren in ihrem Nacken."

David Wagner (Andernach, 17. April 1971)

Aus: Lübeck als Geistesform

“Auch bedeutende Worte verklingen im Gedächtnis der Hörer. Willkommen zu heißen ist es also, daß Thomas Manns Vortrag vor diesem Los gesichert und in ein Büchlein eingefangen wurde. Er ward gehalten am 5. Juni 1926 inmitten hochschwingender Jubiläumsstimmung; zwischen Entfaltungen, deren Auswirken Zeit haben muß, das Ereignis, dessen Bedeutung sogleich überzeugte. Vor allem war er von historischem Gewicht durch den sehr merkwürdigen Augenblick, wo diese Bekenntnisse zum freistädtischen Bürgertum gesprochen wurden, während der Boden von den Bemühungen bebte, die eben dies Bürgertum stürzen möchten. Hiervon noch ohne Kenntnis und ganz unpolitisch hatte sich dem Dichter die seelische Nötigung aufgedrängt, von dem zu sprechen, was ihm aus dem Wissen der Geschichte der Hansestadt und ihren einzig möglichen Lebensbedingungen sicher geworden war: von der Würde und dem geistigen Gehalt hansischer Bürgerlichkeit.

Lübeck

Doch die tiefsten Erkenntnisse erwachsen den Schöpferischen immer aus ihren eigenen Werken. Diese psychologische Wahrheit offenbarte sich aus allem, was Thomas Mann von seinen Dichtungen erzählte. Er sprach von dem erst so mühseligen buchhändlerischen Weg der »Buddenbrooks«, der dann in steilem Aufstiege zum Gipfel des Erfolges führte. Er bekannte, in welcher künstlerischen Unschuld er dem eigenen Werk gegenüberstand, seines kulturgeschichtlichen Wertes sich noch nicht bewußt. Er bekannte, daß er von Täuschung über sich selbst befangen war: künstlerisch, indem er seine Begabung auf die Form der knappen Erzählung gerichtet hielt; intellektuell, da er seine Verbundenheit mit der Heimat noch nicht in sich erspürte.“

Ida Boy-Ed (17. April 1852 – 13. Mei 1928)

Der deutsche Schriftsteller David Wagner wurde am 17. April 1971 in Andenach geboren. Er wuchs im Rheinland auf und studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Bonn, Paris und Berlin. Er hielt sich längere Zeit in Rom, Barcelona und Mexiko-Stadt auf. Von 1999 bis 2001 schrieb er Feuilletons für die Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 2002 und 2003 eine Kolumne für Die Zeit. David Wagner wurde bekannt durch seinen Debütroman, in dem er eine Kindheit im Rheinland der siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts schildert. Es folgten ein Band mit Kurzgeschichten und feuilletonistische Beiträge über das Leben im Berlin der Gegenwart. David Wagner erhielt u.a. 1998 das Alfred-Döblin-Stipendium, 1999 den Walter-Serner-Preis, 2000 den Dedalus-Preis für Neue Literatur, 2001 den Georg-K.-Glaser-Preis sowie den Kolik-Literaturpreis.

Aus: Was alles fehlt

„Sie hat sich letztes Jahr umgebracht", sagt meine Cousine, "sie hat Schlaftabletten aus der Apotheke ihres Vaters genommen, hat Wasser getrunken und sich in den Schlafzimmerschrank ihrer Eltern gesetzt", meine linke Hand legt sich auf die Bremse zwischen den Sitzen, die rechte faßt den Griff in der Beifahrertür. Und ich denke, ich werde Hanna aus meinem Adreßbuch streichen müssen. Das erste, was ich verdammt noch mal denke, ist, daß ich ein kleines Kreuz hinter ihren Namen malen muß, "sie hat sich letztes Jahr im Frühsommer umgebracht", sagt meine Cousine, "sie hat Tabletten aus der Apotheke ihres Vaters geschluckt, hat Wasser getrunken und sich in den großen Kleiderschrank ihrer Eltern gesetzt", und mir fällt ein, daß Hanna sich selbst in mein Adreßbuch eingetragen, ihren Namen und ihre Wiener Anschrift in breiter Kinderhandschrift aufgeschrieben hat, "sie ist unter den Röcken und Kleidern ihrer Mutter, nicht weit von den Anzügen ihres Vaters, gestorben", sagt meine Cousine, der Wagen wiegt und schaukelt, wir rollen über eine Landstraße, und was meine Cousine sagt, kommt ohne Gewicht, sie schaltet einen Gang höher und vor der nächsten Kurve wieder zurück, der Motor jault, das Auto schiebt sich nach links und rechts durch die Kurven, und hin und wieder spritzt Rollsplitt vom Straßenrand gegen den Unterboden, die Steinchen stechen in den Autobauch. Hanna ist unter den Kleidern ihrer Mutter, nicht weit von den Anzügen ihres Vaters, gestorben, wiederhole ich mir und erinnere mich an den Tag, an dem ich sie das erste Mal sah: Wir fuhren zu dritt auf zwei Motorrollern über die Grenze nach Tschechien, Tschechei, wie meine Großmutter noch immer sagt, Grenze sei ein slawisches Lehnwort, eines der wenigen, die es im Deutschen gebe, sagte meine Cousine und erzählte von dem Volksschullehrer, der immer davor gewarnt habe, dieser Grenze zu nahe zu kommen, er habe gesagt, wer der Grenze zu nahe kommt, wird von den Russen mitgenommen und nach Sibirien verschleppt, meinte Hanna, da saß ich hinter ihr auf dem Roller, eine Hand lag auf ihrer Schulter, und die Finger der anderen spielten mit den kurzen, dunklen Haaren in ihrem Nacken."

David Wagner (Andernach, 17. April 1971)

froumen - 17. Apr, 18:44