Lion Feuchtwanger, János Székely

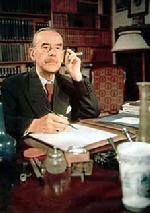

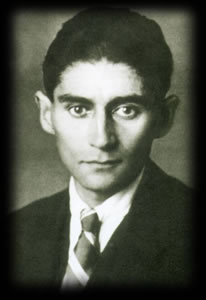

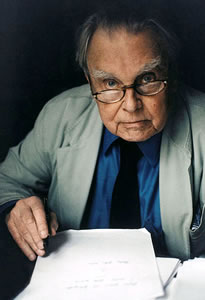

Der deutsche Schriftsteller Lion Feuchtwanger wurde am 7. Juli 1884 in München geboren. Feuchtwanger absolvierte 1903 das Abitur. Ab 1903 studierte er in München und Berlin Germanistik, Geschichte und Philosophie. Er bewegte sich in der Münchner Künstlerszene und startete erste literarische Versuche mit Theaterkritiken, Erzählungen und Dramen. 1918 erlebte er in München die Revolution und arbeitete an dem dramatischen Roman "Thomas Wendt". Im Jahr 1920 begegnete er dort Bertold Brecht und Marieluise Fleißer. Zu Brecht entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung, die in eine gemeinsame Tätigkeit mündete. Feuchtwanger realisierte einige Theaterprojekte mit ihm zusammen, der aus dieser Zusammenarbeit Einflüsse in sein episches Theater miteinfließen ließ. So bearbeiteten die beiden 1924 das Stück "Leben Eduards des Zweiten von England". Im Jahr 1913 wurde Feuchtwangers historischer Roman "Die häßliche Herzogin Margarete Maultasch" über Hässlichkeit und Außenseitertum veröffentlicht. 1925 siedelte er nach Berlin über und 1927 wurde sein Stück "Die Petroleuminsel" uraufgeführt. Nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, wurde Feuchtwanger ausgebürgert.

Aus: Der Teufel in Frankreich

Als er einen überfahren hatte

Hunde sind intelligent, Hühner und Fußgänger weniger, Radfahrer garnicht.

So kam es, daß einer in Herrn B. W. Smith′ neuen Chrysler Six hineinfuhr.

wobei das Auto garnicht, der Radfahrer letal beschädigt wurde.

Als Herr B. W. Smith vor der übel zugerichteten Leiche -

auch das Rad sah nicht gut aus -

stand,

überlegte er dieses:

Viele Opfer erfordert der Fortschritt des Verkehrs.

In Anbetracht der steigenden Unfallziffern müssen die Verkehrsgesellschaften

ihre Prämien erhöhn.

Dieser Radfahrer hat vielleicht ein Baby, vielleicht auch mehrere.

Die Unsterblichkeit der Seele ist eine prächtige Idee.

Media in vita -

doch infolge abbröckelnden Lateins kam er mit diesem Gedanken

nicht ganz zu Rande.

Trotz tiefen Nachdenkens ließ er hierbei seine Zigarre nicht ausgehn,

was die Umstehenden in Hinsicht auf den anwesenden toten Radfahrer empörte,

so daß einige schon von Teeren und Federn etwas fallen ließen:

als im rechten Augenblick ein Polizeimann eintraf

und den Tatbestand aufnahm.

Herr B. W. Smith war vorschriftsmäßig gefahren und ihm konnte nichts passieren.

Gleichwohl störten ihn, noch als er im Chefkabinett seiner Dachziegelfabrik über einer schwierigen Kalkulation saß,

Erwägungen solcher Art:

daß, wer den Gedanken der Unsterblichkeit zuerst gedacht hatte,

ein flotter Bursche gewesen sein müsse,

daß enge Beziehungen seien zwischen

Verkehrsfortschritt und Sterblichkeitsziffer,

daß die Unfallversicherungsprämien erhöht werden müßten,

und daß überhaupt mitten im Leben wir

im Tode seien.

Lion Feuchtwanger (7. Juli 1884 – 21. Dezember 1958)

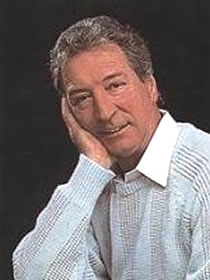

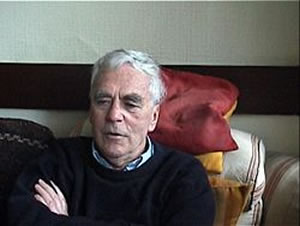

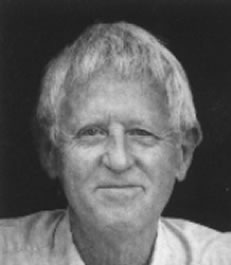

Der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor János Székely wurde 7. Juli 1901 in Budapest. Er floh nach dem Ersten Weltkrieg mit 18 Jahren vor dem Horthy-Regime aus Ungarn nach Deutschland. In Berlin schrieb er zahlreiche Drehbücher für Stummfilmstars wie Brigitte Helm, Willy Fritsch, Marlene Dietrich und Emil Jannings. 1934 lud Ernst Lubitsch ihn zur Arbeit nach Hollywood ein. 1938 wandert Székely endgültig nach den Vereinigten Staaten aus und avancierte zum gesuchten Drehbuchautor für Stummfilme und Tonfilme. 1940 wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet für das Drehbuch zu dem Film Arise my Love. In der McCarthy-Ära verließ er die USA, zog nach Mexiko und 1957 nach Ost-Berlin, um mit der DEFA zu arbeiten. Bekanntestes Werk ist sein autobiographisch inspirierter Roman Kisértés (Verlockung). Er erschien in den 1950er Jahren in zahlreichen Ländern, später geriet er in Vergessenheit und wurde 2000 neu entdeckt. 2006 erschien auch sein im amerikanischen Exil entstandener Roman Der arme Swoboda in einer deutschen Übersetzung.

Aus: Verlockung (Übersetzt von Ita Szent-Iványi)

„Budapest war weiß und wirklich wie ein Weihnachtsmärchen. Kein Lüftchen regte sich in den Straßen, es herrschte eine sonderbar beklemmende Windstille, als halte die ganze Stadt den Atem an. Große glitzernde Schneeflocken schwebten in dem gelben Glorienschein der hohen Laternen träumerisch hernieder, und meine Purzelbäume schlagende Phantasie vermutete die wunderbaren Schlösser eines Feenreiches in dem schimmernden Dunst. Hinter dem Schneevorhang glitten geheimnisvolle Fahrzeuge vorbei: lautlose herrschaftliche Limousinen, flinke kleine Taxis, schwerfällige, plattfüßige Omnibusse und hin und wieder ein Schlitten mit silbernem Schellengeläut, der aus einem Märchen von Andersen zu kommen schien. Aus den Kaffeehäusern und Restaurants quollen Lichtfluten und Zigeunermusik, die überdachten Eingänge waren von bunten Lampen erhellt, und ein als General gekleideter alter Herr öffnete mit gekrümmtem Rücken die Türen der vorfahrenden Autos.

»Ein glückliches neues Jahr!« schmetterte er mit blecherner Stimme, obwohl bis Mitternacht noch einige Stunden fehlten. »Ein glückliches neues Jahr!«

Aus den Wagen stiegen Damen, in kostbare Pelze gehüllt, und trippelten in hochhackigen, glänzenden Atlasschuhen am Arm ihrer mit Zylinder und schwarzem Abendumhang geschmückten Galane über den Bürgersteig. In ihrem Haar glitzerten Schneeflocken, an ihren Ohren Edelsteine, auf ihren porzellanfarbenen Gesichtern strahlte ein Lächeln. Sie waren überirdisch schön, und mir kamen Elek Benedeks Märchen in den Sinn, da ich im Leben dergleichen noch nie gesehen hatte.

Die Donau lag weiß und regungslos da wie eine verschneite Landstraße. Erst als wir auf unserem Weg nach Pest die Kettenbrücke überquerten, bemerkte ich, daß schwere Eisschollen auf dem Fluß trieben und darunter pechschwarzes Wasser strudelte. Meine Mutter blieb plötzlich stehen.“

János Székely (7. Juli 1901 – 16. Dezember 1958)

Aus: Der Teufel in Frankreich

Als er einen überfahren hatte

Hunde sind intelligent, Hühner und Fußgänger weniger, Radfahrer garnicht.

So kam es, daß einer in Herrn B. W. Smith′ neuen Chrysler Six hineinfuhr.

wobei das Auto garnicht, der Radfahrer letal beschädigt wurde.

Als Herr B. W. Smith vor der übel zugerichteten Leiche -

auch das Rad sah nicht gut aus -

stand,

überlegte er dieses:

Viele Opfer erfordert der Fortschritt des Verkehrs.

In Anbetracht der steigenden Unfallziffern müssen die Verkehrsgesellschaften

ihre Prämien erhöhn.

Dieser Radfahrer hat vielleicht ein Baby, vielleicht auch mehrere.

Die Unsterblichkeit der Seele ist eine prächtige Idee.

Media in vita -

doch infolge abbröckelnden Lateins kam er mit diesem Gedanken

nicht ganz zu Rande.

Trotz tiefen Nachdenkens ließ er hierbei seine Zigarre nicht ausgehn,

was die Umstehenden in Hinsicht auf den anwesenden toten Radfahrer empörte,

so daß einige schon von Teeren und Federn etwas fallen ließen:

als im rechten Augenblick ein Polizeimann eintraf

und den Tatbestand aufnahm.

Herr B. W. Smith war vorschriftsmäßig gefahren und ihm konnte nichts passieren.

Gleichwohl störten ihn, noch als er im Chefkabinett seiner Dachziegelfabrik über einer schwierigen Kalkulation saß,

Erwägungen solcher Art:

daß, wer den Gedanken der Unsterblichkeit zuerst gedacht hatte,

ein flotter Bursche gewesen sein müsse,

daß enge Beziehungen seien zwischen

Verkehrsfortschritt und Sterblichkeitsziffer,

daß die Unfallversicherungsprämien erhöht werden müßten,

und daß überhaupt mitten im Leben wir

im Tode seien.

Lion Feuchtwanger (7. Juli 1884 – 21. Dezember 1958)

Der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor János Székely wurde 7. Juli 1901 in Budapest. Er floh nach dem Ersten Weltkrieg mit 18 Jahren vor dem Horthy-Regime aus Ungarn nach Deutschland. In Berlin schrieb er zahlreiche Drehbücher für Stummfilmstars wie Brigitte Helm, Willy Fritsch, Marlene Dietrich und Emil Jannings. 1934 lud Ernst Lubitsch ihn zur Arbeit nach Hollywood ein. 1938 wandert Székely endgültig nach den Vereinigten Staaten aus und avancierte zum gesuchten Drehbuchautor für Stummfilme und Tonfilme. 1940 wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet für das Drehbuch zu dem Film Arise my Love. In der McCarthy-Ära verließ er die USA, zog nach Mexiko und 1957 nach Ost-Berlin, um mit der DEFA zu arbeiten. Bekanntestes Werk ist sein autobiographisch inspirierter Roman Kisértés (Verlockung). Er erschien in den 1950er Jahren in zahlreichen Ländern, später geriet er in Vergessenheit und wurde 2000 neu entdeckt. 2006 erschien auch sein im amerikanischen Exil entstandener Roman Der arme Swoboda in einer deutschen Übersetzung.

Aus: Verlockung (Übersetzt von Ita Szent-Iványi)

„Budapest war weiß und wirklich wie ein Weihnachtsmärchen. Kein Lüftchen regte sich in den Straßen, es herrschte eine sonderbar beklemmende Windstille, als halte die ganze Stadt den Atem an. Große glitzernde Schneeflocken schwebten in dem gelben Glorienschein der hohen Laternen träumerisch hernieder, und meine Purzelbäume schlagende Phantasie vermutete die wunderbaren Schlösser eines Feenreiches in dem schimmernden Dunst. Hinter dem Schneevorhang glitten geheimnisvolle Fahrzeuge vorbei: lautlose herrschaftliche Limousinen, flinke kleine Taxis, schwerfällige, plattfüßige Omnibusse und hin und wieder ein Schlitten mit silbernem Schellengeläut, der aus einem Märchen von Andersen zu kommen schien. Aus den Kaffeehäusern und Restaurants quollen Lichtfluten und Zigeunermusik, die überdachten Eingänge waren von bunten Lampen erhellt, und ein als General gekleideter alter Herr öffnete mit gekrümmtem Rücken die Türen der vorfahrenden Autos.

»Ein glückliches neues Jahr!« schmetterte er mit blecherner Stimme, obwohl bis Mitternacht noch einige Stunden fehlten. »Ein glückliches neues Jahr!«

Aus den Wagen stiegen Damen, in kostbare Pelze gehüllt, und trippelten in hochhackigen, glänzenden Atlasschuhen am Arm ihrer mit Zylinder und schwarzem Abendumhang geschmückten Galane über den Bürgersteig. In ihrem Haar glitzerten Schneeflocken, an ihren Ohren Edelsteine, auf ihren porzellanfarbenen Gesichtern strahlte ein Lächeln. Sie waren überirdisch schön, und mir kamen Elek Benedeks Märchen in den Sinn, da ich im Leben dergleichen noch nie gesehen hatte.

Die Donau lag weiß und regungslos da wie eine verschneite Landstraße. Erst als wir auf unserem Weg nach Pest die Kettenbrücke überquerten, bemerkte ich, daß schwere Eisschollen auf dem Fluß trieben und darunter pechschwarzes Wasser strudelte. Meine Mutter blieb plötzlich stehen.“

János Székely (7. Juli 1901 – 16. Dezember 1958)

froumen - 7. Jul, 18:42