James Joyce, James Dickey

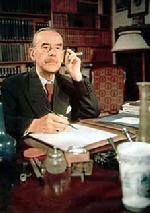

Der irische Schrifsteller James Joyce wurde am 2. Februar 1882 in Dublin geboren. Ursprünglich sollte er Priester werden, aber er stand dem Glauben skeptisch gegenüber und zog als 22-Jähriger mit seiner Freundin nach Triest, um der Enge seiner Heimat zu entfliehen. Ab 1915 lebte die Familie - zwei Kinder waren geboren - für fünf Jahre in Zürich, dann in Paris, um sich ab 1940 endgültig in Zürich niederzulassen. Schon sein Erstling, die Geschichtensammlung "Dubliners" (1914), setzte sich kritisch mit der katholisch geprägten irischen Heimat auseinander, ebenso wie das autobiografisch gefärbte "Porträt des Künstlers als junger Mann" (1916). Sein Hauptwerk "Ulysses" wurde nach einem Vorabdruck in der amerikanischen Zeitschrift "Little Review" 1922 in Paris in zensierter Form veröffentlicht (dt. 1927). Der Roman schildert einen Tag im Leben des modernen "Odysseus" und Annoncenmaklers Leopold Bloom. (Der 16. Juni wird als "Bloomsday" alljährlich von einer internationalen Fangemeinde gefeiert.) Bahnbrechend für die westliche Literatur dabei das neue Stilmittel des "streams of consciousness" (Bewusstseinsstrom), d.h. die unmittelbar-ungefilterte Wiedergabe der Gedanken und Gefühle der Personen (z.B. der berühmte lange Schlussmonolog der Molly Bloom!). Der Roman gilt in seinem Themen- und Stoffreichtum als Prototyp des modernen experimentellen Romans. Als schwierig zu rezipieren gilt sein Alterswerk "Finnegans Wake" (1939) über eine schlafende Familie, in dem indische und ägyptische Traditionen und Religionen anklingen.

Aus: Ulysses (Deutsche Übersetzung von Hans Wollschläger)

“Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte: - Introibo ad altare Dei.

Innehaltend spähte er die dunkle Wendeltreppe hinunter und kommandierte grob:

- Komm rauf, Kinch! Komm rauf, du feiger Jesuit!

Feierlich schritt er weiter und erstieg das runde Geschützlager. Dort machte er kehrt und segnete würdevoll dreimal den Turm, das umliegende Land und die erwachenden Berge. Dann gewahrte

er Stephen Dedalus, verneigte sich vor ihm und schlug rasche Kreuze in die Luft, kehlig glucksend dabei und den Kopf schüttelnd. Stephen Dedalus, mißlaunig und schläfrig, lehnte die Arme auf den Rand der Treppenmündung und betrachtete kalt das sich schüttelnde, glucksende, in seiner Länge pferdehafte Gesicht, das ihn segnete, und das helle untonsurierte Haar, das fleckig getönt war wie matte Eiche.

Buck Mulligan lugte kurz unter den Spiegel und deckte dann mit pfiffiger Miene das Becken zu. - Huschhusch ins Körbchen, sagte er streng. Und im Ton eines Predigers fügte er hinzu:

- Denn dies, o geliebte Gemeinde, ist der wahre eucharistische Jakob: Leib und Seele, potz Blut und Wunden. Getragene Musik, wenn ich bitten darf. Die Augen zu, Herrschaften. Einen Moment. Kleine Panne mit den weißen Korpuskeln. Silentium, alle!

Er spähte schräg in die Höhe und stieß einen langen leisen rufenden Pfiff aus, dann verhielt er eine Weile in gespannter Aufmerksamkeit, und seine ebenmäßigen weißen Zähne glitzerten hier und da golden gepunktet. Chrysostomos. Zwei starke schrille Pfiffe antworteten durch die Stille.

James Joyce (2 februari 1882 – 13 januari 1941)

Statue in Dublin

Der amerikanische Lyriker und Schrifsteller James Lafayette Dickey wurde am 2. Februar 1923 in Atlanta geboren. Dickey wurde in den USA zuerst als Lyriker bekannt. In den folgenden Jahren veröffentlichte er regelmäßig Gedichtbände, verdiente seinen Lebensunterhalt aber mit Nebenjobs, Stipendien und Preisgeldern. Einen großen auch kommerziellen Erfolg hatte er mit seinem Roman Flussfahrt (orig. Deliverance), der bald darauf mit Burt Reynolds unter dem Titel Beim Sterben ist jeder der Erste verfilmt wurde. Er schildert hier die Kanufahrt von vier zivilisationsmüden Amerikanern, die sich zu einem Alptraum aus Bedrohung und Mord entwickelt. Mit keinem seiner folgenden Werke, Lyrik und zwei weiteren Romane, hat er an diesen Erfolg anschließen können.

The Dusk of Horses

Right under their noses, the green

Of the field is paling away

Because of something fallen from the sky.

They see this, and put down

Their long heads deeper in grass

That only just escapes reflecting them

As the dream of a millpond would.

The color green flees over the grass

Like an insect, following the red sun over

The next hill. The grass is white.

There is no cloud so dark and white at once;

There is no pool at dawn that deepens

Their faces and thirsts as this does.

Now they are feeding on solid

Cloud, and, one by one,

With nails as silent as stars among the wood

Hewed down years ago and now rotten,

The stalls are put up around them.

Now if they lean, they come

On wood on any side. Not touching it, they sleep.

No beast ever lived who understood

What happened among the sun's fields,

Or cared why the color of grass

Fled over the hill while he stumbled,

Led by the halter to sleep

On his four taxed, worthy legs.

Each thinks he awakens where

The sun is black on the rooftop,

That the green is dancing in the next pasture,

And that the way to sleep

In a cloud, or in a risen lake,

Is to walk as though he were still

in the drained field standing, head down,

To pretend to sleep when led,

And thus to go under the ancient white

Of the meadow, as green goes

And whiteness comes up through his face

Holding stars and rotten rafters,

Quiet, fragrant, and relieved.

James Dickey (2. Februar 1923 – 19. Januar 1997)

Aus: Ulysses (Deutsche Übersetzung von Hans Wollschläger)

“Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte: - Introibo ad altare Dei.

Innehaltend spähte er die dunkle Wendeltreppe hinunter und kommandierte grob:

- Komm rauf, Kinch! Komm rauf, du feiger Jesuit!

Feierlich schritt er weiter und erstieg das runde Geschützlager. Dort machte er kehrt und segnete würdevoll dreimal den Turm, das umliegende Land und die erwachenden Berge. Dann gewahrte

er Stephen Dedalus, verneigte sich vor ihm und schlug rasche Kreuze in die Luft, kehlig glucksend dabei und den Kopf schüttelnd. Stephen Dedalus, mißlaunig und schläfrig, lehnte die Arme auf den Rand der Treppenmündung und betrachtete kalt das sich schüttelnde, glucksende, in seiner Länge pferdehafte Gesicht, das ihn segnete, und das helle untonsurierte Haar, das fleckig getönt war wie matte Eiche.

Buck Mulligan lugte kurz unter den Spiegel und deckte dann mit pfiffiger Miene das Becken zu. - Huschhusch ins Körbchen, sagte er streng. Und im Ton eines Predigers fügte er hinzu:

- Denn dies, o geliebte Gemeinde, ist der wahre eucharistische Jakob: Leib und Seele, potz Blut und Wunden. Getragene Musik, wenn ich bitten darf. Die Augen zu, Herrschaften. Einen Moment. Kleine Panne mit den weißen Korpuskeln. Silentium, alle!

Er spähte schräg in die Höhe und stieß einen langen leisen rufenden Pfiff aus, dann verhielt er eine Weile in gespannter Aufmerksamkeit, und seine ebenmäßigen weißen Zähne glitzerten hier und da golden gepunktet. Chrysostomos. Zwei starke schrille Pfiffe antworteten durch die Stille.

James Joyce (2 februari 1882 – 13 januari 1941)

Statue in Dublin

Der amerikanische Lyriker und Schrifsteller James Lafayette Dickey wurde am 2. Februar 1923 in Atlanta geboren. Dickey wurde in den USA zuerst als Lyriker bekannt. In den folgenden Jahren veröffentlichte er regelmäßig Gedichtbände, verdiente seinen Lebensunterhalt aber mit Nebenjobs, Stipendien und Preisgeldern. Einen großen auch kommerziellen Erfolg hatte er mit seinem Roman Flussfahrt (orig. Deliverance), der bald darauf mit Burt Reynolds unter dem Titel Beim Sterben ist jeder der Erste verfilmt wurde. Er schildert hier die Kanufahrt von vier zivilisationsmüden Amerikanern, die sich zu einem Alptraum aus Bedrohung und Mord entwickelt. Mit keinem seiner folgenden Werke, Lyrik und zwei weiteren Romane, hat er an diesen Erfolg anschließen können.

The Dusk of Horses

Right under their noses, the green

Of the field is paling away

Because of something fallen from the sky.

They see this, and put down

Their long heads deeper in grass

That only just escapes reflecting them

As the dream of a millpond would.

The color green flees over the grass

Like an insect, following the red sun over

The next hill. The grass is white.

There is no cloud so dark and white at once;

There is no pool at dawn that deepens

Their faces and thirsts as this does.

Now they are feeding on solid

Cloud, and, one by one,

With nails as silent as stars among the wood

Hewed down years ago and now rotten,

The stalls are put up around them.

Now if they lean, they come

On wood on any side. Not touching it, they sleep.

No beast ever lived who understood

What happened among the sun's fields,

Or cared why the color of grass

Fled over the hill while he stumbled,

Led by the halter to sleep

On his four taxed, worthy legs.

Each thinks he awakens where

The sun is black on the rooftop,

That the green is dancing in the next pasture,

And that the way to sleep

In a cloud, or in a risen lake,

Is to walk as though he were still

in the drained field standing, head down,

To pretend to sleep when led,

And thus to go under the ancient white

Of the meadow, as green goes

And whiteness comes up through his face

Holding stars and rotten rafters,

Quiet, fragrant, and relieved.

James Dickey (2. Februar 1923 – 19. Januar 1997)

froumen - 2. Feb, 18:49