Nils-Aslak Valkeapää, Yōko Tawada

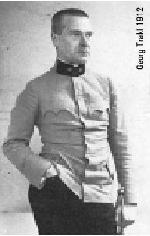

Der samische Schriftsteller, Musiker, Künstler und Schauspieler Nils-Aslak Valkeapää wurde am 23. März 1943 in Enontekiö, Finnisch-Lappland, geboren. Die samische Tradition des Joik-Gesangs nahm in seinem musikalischen wie auch in seinem künstlerischen und schriftstellerischen Schaffen einen zentralen Platz ein. Seinen eigenen künstlerischen Ruf begründete er als Joik-Interpret. In den 1960ern suchten junge Samen nach ihren kulturellen Wurzeln und Valkeapää wurde einer der prominentesten Vertreter dieser neuen Generation von Joikern. Seine ersten Plattenaufnahmen, Jojkuja von 1968, enthielten „modernisierte“ Joiks.

Als Schriftsteller bediente er sich hauptsächlich des Samischen, Übersetzungen gibt es vor allem ins Finnische und auch in die Skandinavischen Sprachen. Seine Popularität ist am größten in Norwegen – dem Land der größten samischen Gemeinschaft. Seine erste Veröffentlichung war ein politisches Pamphlet namens Hilsen fra Sameland (dt. Grüße aus dem Land der Samen) an die Adresse der herrschenden Norweger. Er wurde der erste Sekretär des Weltrats der Indigenen Völker (World Council of Indigenous Peoples). In dieser Position war er eine Inspirationsquelle, nicht allein für samische Künstler, sondern auch für Mitglieder von indigenen Völkern auf der ganzen Welt. Er veröffentlichte insgesamt acht Gedichtsammlungen. Eine seiner bekanntesten ist Beaivi áhčážan, die unter anderem ins Englische übersetzt wurde, unter dem Titel The Sun, My Father.

Can you hear the sound of life

in the roaring of the creek

in the blowing of the wind

That is all I want to say

that is all

*

this is my life

winds and smoky snow

sunshine and drizzle

the sound of bells and dogs barking

the bluethroat singing

in the tundra as wide as a sea

that is how my life’s rain falls

winds blow

ice rumbles

storms howl across the tundras

this is my life

its sorrows tears the heart’s crying

its happiness and joy

and delight

yesterday and today

brothers and sisters

young and old

men and women

this is my life

I am a part of nature

I feel I know

The yoik in wind

The bird’s singing in summer night

Übersetzt von Harald Gaski, Lars Nordström und Ralph Salisbury

Nils-Aslak Valkeapää (23. März 1943 – 26. November 2001)

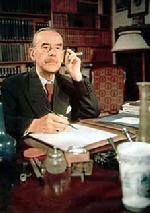

Die japanische Schriftstellerin Yōko Tawada wurde am 23. März 1960 in Nakano, Tokio, geboren. Sie studierte in Japan Literaturwissenschaft (Schwerpunkt russische Literatur). 1979 kam sie zum ersten Mal mit der transsibirischen Eisenbahn nach Deutschland. Ab 1982 wohnte Yoko Tawada in Hamburg. Dort studierte sie Neuere Deutsche Literaturwissenschaft bei Sigrid Weigel. Seit 2006 wohnt sie in Berlin. Erste literarische Veröffentlichung 1986 in "Japan-Lesebuch". Erste Buchveröffentlichung in Deutschland 1987, in Japan 1992. 1999 Veröffentlichung einer CD mit Aki Takase sowie auf Raster-Noton mit Noto ("13"). Sie schreibt in deutscher und japanischer Sprache Essays, Prosa, Theaterstücke, Hörspiele und Lyrik.

Sie erhielt u.a. den Förderpreis für Literatur der Stadt Hamburg (1990), den Adelbert-von-Chamisso-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1996), die Goethe-Medaille 2005. Trotz der vielen Preise macht sie um sich selbst, ihre Werke und ihr Privatleben wenig Aufhebens

Aus: An der Spree

Ich bin in Europa, ich weiß nicht, wo ich bin. Eines ist sicher: der Nahe Osten ist von hier aus ganz nah. Der Ort, von dem aus der Nahe Osten ganz nah ist, heißt Europa. Als ich noch im Fernen Osten lebte, war der Nahe Osten ganz fern. Auch das war aber ein Irrtum. Der Nahe Osten war nicht so fern vom Fernen Osten, wie man im Fernen Osten gedacht hatte. Die Seidenstraße verband einen Punkt schnell mit einem anderen. So wurde die alte Kaiserstadt Kyoto von den Persern gebaut, die über China weiter nach Japan gewandert waren. Kyoto ist also eine persische Stadt. Der Nahe Osten ist der Ort, der von überall aus nah ist.

Europa liegt dort, wo die Seidenstraße endet. Aber da die Seidenstraße heute zerstört und zerschnitten ist, kann man keine Linie bis Europa ziehen. Sollte man die komplizierte Mitte überfliegen? Kann eine geflügelte Maschine das Ziel erreichen, ohne den flammenden Weg zu berühren? Ich stand auf dem Flughafen Tokyo-Narita und las die blinkenden Ortsnamen auf der Tafel: Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Istanbul, London, Madrid, Moskau, Paris, Rom, Wien. Sie standen da wie bunt eingepackte Weihnachtsgeschenke. Europa liegt dort, 12 wo die Flugzeuge landen. Sie landen aber nicht immer dort, wo die Landung geplant ist.

Mit dem Warszawa-Express kam ich in „Berlin Zoologischer Garten“ an und entdeckte in „Berlin“ ein „B“, im „Zoologischen“ ein C und im „Garten“ ein A. Das Alphabet erinnerte mich immer an den Nahen Osten. Vilém Flusser schrieb: „Das A zeigt noch immer die Hörner des syriakischen Stiers, das B noch immer die Kuppeln des semitischen Hauses, das C (G) noch immer den Buckel des Kamels in der vorderasiatischen Wüste.“

Yōko Tawada (Tokyo, 23. März 1960)

Als Schriftsteller bediente er sich hauptsächlich des Samischen, Übersetzungen gibt es vor allem ins Finnische und auch in die Skandinavischen Sprachen. Seine Popularität ist am größten in Norwegen – dem Land der größten samischen Gemeinschaft. Seine erste Veröffentlichung war ein politisches Pamphlet namens Hilsen fra Sameland (dt. Grüße aus dem Land der Samen) an die Adresse der herrschenden Norweger. Er wurde der erste Sekretär des Weltrats der Indigenen Völker (World Council of Indigenous Peoples). In dieser Position war er eine Inspirationsquelle, nicht allein für samische Künstler, sondern auch für Mitglieder von indigenen Völkern auf der ganzen Welt. Er veröffentlichte insgesamt acht Gedichtsammlungen. Eine seiner bekanntesten ist Beaivi áhčážan, die unter anderem ins Englische übersetzt wurde, unter dem Titel The Sun, My Father.

Can you hear the sound of life

in the roaring of the creek

in the blowing of the wind

That is all I want to say

that is all

*

this is my life

winds and smoky snow

sunshine and drizzle

the sound of bells and dogs barking

the bluethroat singing

in the tundra as wide as a sea

that is how my life’s rain falls

winds blow

ice rumbles

storms howl across the tundras

this is my life

its sorrows tears the heart’s crying

its happiness and joy

and delight

yesterday and today

brothers and sisters

young and old

men and women

this is my life

I am a part of nature

I feel I know

The yoik in wind

The bird’s singing in summer night

Übersetzt von Harald Gaski, Lars Nordström und Ralph Salisbury

Nils-Aslak Valkeapää (23. März 1943 – 26. November 2001)

Die japanische Schriftstellerin Yōko Tawada wurde am 23. März 1960 in Nakano, Tokio, geboren. Sie studierte in Japan Literaturwissenschaft (Schwerpunkt russische Literatur). 1979 kam sie zum ersten Mal mit der transsibirischen Eisenbahn nach Deutschland. Ab 1982 wohnte Yoko Tawada in Hamburg. Dort studierte sie Neuere Deutsche Literaturwissenschaft bei Sigrid Weigel. Seit 2006 wohnt sie in Berlin. Erste literarische Veröffentlichung 1986 in "Japan-Lesebuch". Erste Buchveröffentlichung in Deutschland 1987, in Japan 1992. 1999 Veröffentlichung einer CD mit Aki Takase sowie auf Raster-Noton mit Noto ("13"). Sie schreibt in deutscher und japanischer Sprache Essays, Prosa, Theaterstücke, Hörspiele und Lyrik.

Sie erhielt u.a. den Förderpreis für Literatur der Stadt Hamburg (1990), den Adelbert-von-Chamisso-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1996), die Goethe-Medaille 2005. Trotz der vielen Preise macht sie um sich selbst, ihre Werke und ihr Privatleben wenig Aufhebens

Aus: An der Spree

Ich bin in Europa, ich weiß nicht, wo ich bin. Eines ist sicher: der Nahe Osten ist von hier aus ganz nah. Der Ort, von dem aus der Nahe Osten ganz nah ist, heißt Europa. Als ich noch im Fernen Osten lebte, war der Nahe Osten ganz fern. Auch das war aber ein Irrtum. Der Nahe Osten war nicht so fern vom Fernen Osten, wie man im Fernen Osten gedacht hatte. Die Seidenstraße verband einen Punkt schnell mit einem anderen. So wurde die alte Kaiserstadt Kyoto von den Persern gebaut, die über China weiter nach Japan gewandert waren. Kyoto ist also eine persische Stadt. Der Nahe Osten ist der Ort, der von überall aus nah ist.

Europa liegt dort, wo die Seidenstraße endet. Aber da die Seidenstraße heute zerstört und zerschnitten ist, kann man keine Linie bis Europa ziehen. Sollte man die komplizierte Mitte überfliegen? Kann eine geflügelte Maschine das Ziel erreichen, ohne den flammenden Weg zu berühren? Ich stand auf dem Flughafen Tokyo-Narita und las die blinkenden Ortsnamen auf der Tafel: Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Istanbul, London, Madrid, Moskau, Paris, Rom, Wien. Sie standen da wie bunt eingepackte Weihnachtsgeschenke. Europa liegt dort, 12 wo die Flugzeuge landen. Sie landen aber nicht immer dort, wo die Landung geplant ist.

Mit dem Warszawa-Express kam ich in „Berlin Zoologischer Garten“ an und entdeckte in „Berlin“ ein „B“, im „Zoologischen“ ein C und im „Garten“ ein A. Das Alphabet erinnerte mich immer an den Nahen Osten. Vilém Flusser schrieb: „Das A zeigt noch immer die Hörner des syriakischen Stiers, das B noch immer die Kuppeln des semitischen Hauses, das C (G) noch immer den Buckel des Kamels in der vorderasiatischen Wüste.“

Yōko Tawada (Tokyo, 23. März 1960)

froumen - 23. Mär, 18:52