Harry Thürk, Hafid Bouazza

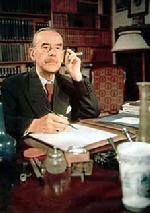

Der deutsche Schriftsteller Harry Thürk wurde am 8. März 1927 in Zülz, Oberschlesien geboren. 1934 zog er mit seiner Familie nach Neustadt/OS um. Nach dem Besuch der Albert-Leo-Schlageter-Volksschule (1934-40) und der Handelsschule von Neustadt/OS (1940-42) in Oberschlesien wurde Thürk Arbeiter bei der Deutschen Reichsbahn. Im Zweiten Weltkrieg 1944 zum Fallschirm-Panzer-Korps Hermann Göring eingezogen und mit Verleihung des Eisernen Kreuzes kehrte er nach Ende des Krieges von der Front in seine Heimat zurück. Von dort floh er schließlich vor den Polen nach Westen und fand in Weimar seine zweite Heimat. Von 1946 bis 1948 war er hauptberuflicher Funktionär der Freien Deutschen Jugend und trat der SED bei. Nach diversen Gelegenheitsjobs arbeitete Thürk als Journalist für verschiedene Zeitungen und war in den Vietnamkriegen und in Korea als Reporter tätig. Dort zog er sich eine schwere Vergiftung mit dem vom US-Militär eingesetzten Giftgas „Agent Orange“ zu, die ihn später ans Bett fesselte.

Nach weiteren Ostasienreisen zwischen 1964 und 1980 (u. a. nach Laos, Kambodscha, Vietnam, Korea, China) kehrte Thürk nach Weimar zurück. Dort war er von 1971 bis 1983 Vorsitzender der Bezirksorganisation Erfurt des Schriftstellerverbandes.

Mit seinem Ende 2004 erschienen Buch „Treffpunkt Wahrheit“ hat Thürk insgesamt 60 Bücher veröffentlicht (Romane, Dokumentationen, Reportagen, Krimis, Kinderbücher u.a.) sowie 15 Drehbücher geschrieben. Seine Sujets und spannende Erzählweise machten ihn insbesondere in der DDR populär - mit einer Gesamtauflage von 9 Millionen Exemplaren in 13 Sprachen (3 Millionen allein in Deutschland) war Thürk einer der meistgelesenen und populärsten deutschen Nachkriegsautoren. Im Westen blieb er jedoch weitgehend unbekannt.

Uit: Taifun. Aufzeichnungen eines Geheimdienstmannes

"Die goldene Regel“, doziere ich wieder einmal, während ein halbes Dutzend Augenpaare mich erwartungsvoll anblickt, „man bleibt für Chinesen stets ein Ausländer, so gut man auch mit ihnen auskommt. Man bemühe sich also nie, sich ihnen durch Nachahmung ihrer Sitten anzubiedern. Respektiert wird man, wenn man ihre Sitten achtet, sich nicht über sie belustigt zeigt, so eigenartig sie auch sein mögen, die eigenen aber beibehält, und zwar unverschleiert. Weil wir Amerikaner – und das begreift jeder Chinese schnell – die höhere Zivilisation haben, die stärkere Macht, das tiefere Wissen, die bessere Technik, und weil wir allein den Weg kennen, auf dem auch die Chinesen zu allen diesen Dingen kommen können …“

Ich spreche über Eßgewohnheiten und Hygiene, über das Verhältnis der Geschlechter zueinander, die Rolle der Familie und den Ahnenkult, die Bereitschaft der Chinesen, zuzuhören, wenn Geschichten erzählt werden, ihren Humor, den wir als primitiv empfinden, ihre Sensibilität, mit der sie spüren, wenn ein Fremder nicht ehrlich sagt, was er denkt.

„Versucht nie, ihnen etwas vorzumachen“, warne ich. „Ihr geht bewaffnet nach dem Norden, um dafür zu sorgen, dass der Norden ein Vorposten Amerikas bleibt und die Kommunisten dort nicht allein schalten können, wie es ihnen beliebt: ihr seid die Vorhut der Vereinigten Staaten, was ihr tut, das tut ihr, damit China eine Demokratie wird und nicht ein kommunistisches Pseudoparadies!“

„Gut“, meldet sich Captain Birch, ein junger Mann, der einige Zeit Baptistenprediger gewesen ist, und dann als Aufklärer bei General Chennaults „Flying Tigers“ diente, jener Gruppe von Abenteurern des Luftkrieges, die in der Art einer Fremdenlegion für Tschiang Kai-shek flogen, bevor die Vereinigten Staaten in den pazifischen Krieg verwickelt und sie schließlich als 14. Luftflotte in die US-Streitkräfte eingegliedert wurden."

Harry Thürk (8. März 1927 – 24. November 2005)

Der niederländisch-marokanische Schrifsteller Hafid Bouazza wurde am 8. März 1970 in Oujda, Marokko, geboren. Bouazza wuchs in den Niederlanden auf. Dort debütierte er mit der Novelle "Momo" und einem Band mit Kurzgeschichten. Für seinen ersten Roman "Paravion" erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den belgischen Literaturpreis "De Gouden Uil 2004".

Aus: Paravion (Überstetz von Ira Wilhelm)

„Hör zu.

"Hatscha!"

Und nochmal: "Hatscha!"

Das ist schon besser. Noch nicht perfekt, aber besser, viel besser. Er macht Fortschritte.

Das ist Paravion - siehe, seine Minarette sind schon zu erkennen. Stolz wie erhobene Mittelfinger erheben sie sich zenitwärts und lassen die demutsvoll hingekauerten Kirchtürme hinter sich. Noch höhere Minarette waren bereits im Bau, und die allerhöchsten wurden gerade entworfen. Nicht mehr lange, so lautete ein Gerücht im Teehaus, und alle Kirchen werden sich in Moscheen verwandeln. Das sei nur eine Frage der Zeit, sagte der Teppichverkäufer, der mehr mit der Spitze des Kinnbarts zu sprechen schien als mit dem Mund. Die übrigen Gäste nickten.

Der Name des Cafes lautete Bar Zach. Es war keine echte Bar, das heißt eine, in der Alkohol ausgeschenkt wurde, nein, der Wirt wollte nur einen modern klingenden Namen. Jeder aus Morea kam hierher, um unter Seinesgleichen zu sein, sich zu akklimatisieren und im neuen Land allmählich die ersten Schritte zu tun sofern man sich überhaupt bewegte. Hier trank man zischende und sprudelnde Limonaden, zum Beispiel Orangina, Crush und Judor ("Das Getränk der Jugend"). Sie schmeckten nach Orangen, Moreas Frucht par excellence. Außerdem servierte man hier das erfrischende La Cigogne, dessen Flasche ein Storchrelief zum Signet hatte. Das Getränk kitzelte in der Nase wie ein Nieser, der partout nicht raus wollte. Die beiden beliebtesten Getränke aber waren Cola Maroca und Zam Zam Cola, anregend und mit Kohlensäure, aber auch mit E 120 bis inklusive E 160 versetzt. Der Geschmack von Vaterland in Flaschen, denn die Getränke waren durchweg moreanische Marken.“

Hafid Bouazza (Oujda, 8. März 1970)

Nach weiteren Ostasienreisen zwischen 1964 und 1980 (u. a. nach Laos, Kambodscha, Vietnam, Korea, China) kehrte Thürk nach Weimar zurück. Dort war er von 1971 bis 1983 Vorsitzender der Bezirksorganisation Erfurt des Schriftstellerverbandes.

Mit seinem Ende 2004 erschienen Buch „Treffpunkt Wahrheit“ hat Thürk insgesamt 60 Bücher veröffentlicht (Romane, Dokumentationen, Reportagen, Krimis, Kinderbücher u.a.) sowie 15 Drehbücher geschrieben. Seine Sujets und spannende Erzählweise machten ihn insbesondere in der DDR populär - mit einer Gesamtauflage von 9 Millionen Exemplaren in 13 Sprachen (3 Millionen allein in Deutschland) war Thürk einer der meistgelesenen und populärsten deutschen Nachkriegsautoren. Im Westen blieb er jedoch weitgehend unbekannt.

Uit: Taifun. Aufzeichnungen eines Geheimdienstmannes

"Die goldene Regel“, doziere ich wieder einmal, während ein halbes Dutzend Augenpaare mich erwartungsvoll anblickt, „man bleibt für Chinesen stets ein Ausländer, so gut man auch mit ihnen auskommt. Man bemühe sich also nie, sich ihnen durch Nachahmung ihrer Sitten anzubiedern. Respektiert wird man, wenn man ihre Sitten achtet, sich nicht über sie belustigt zeigt, so eigenartig sie auch sein mögen, die eigenen aber beibehält, und zwar unverschleiert. Weil wir Amerikaner – und das begreift jeder Chinese schnell – die höhere Zivilisation haben, die stärkere Macht, das tiefere Wissen, die bessere Technik, und weil wir allein den Weg kennen, auf dem auch die Chinesen zu allen diesen Dingen kommen können …“

Ich spreche über Eßgewohnheiten und Hygiene, über das Verhältnis der Geschlechter zueinander, die Rolle der Familie und den Ahnenkult, die Bereitschaft der Chinesen, zuzuhören, wenn Geschichten erzählt werden, ihren Humor, den wir als primitiv empfinden, ihre Sensibilität, mit der sie spüren, wenn ein Fremder nicht ehrlich sagt, was er denkt.

„Versucht nie, ihnen etwas vorzumachen“, warne ich. „Ihr geht bewaffnet nach dem Norden, um dafür zu sorgen, dass der Norden ein Vorposten Amerikas bleibt und die Kommunisten dort nicht allein schalten können, wie es ihnen beliebt: ihr seid die Vorhut der Vereinigten Staaten, was ihr tut, das tut ihr, damit China eine Demokratie wird und nicht ein kommunistisches Pseudoparadies!“

„Gut“, meldet sich Captain Birch, ein junger Mann, der einige Zeit Baptistenprediger gewesen ist, und dann als Aufklärer bei General Chennaults „Flying Tigers“ diente, jener Gruppe von Abenteurern des Luftkrieges, die in der Art einer Fremdenlegion für Tschiang Kai-shek flogen, bevor die Vereinigten Staaten in den pazifischen Krieg verwickelt und sie schließlich als 14. Luftflotte in die US-Streitkräfte eingegliedert wurden."

Harry Thürk (8. März 1927 – 24. November 2005)

Der niederländisch-marokanische Schrifsteller Hafid Bouazza wurde am 8. März 1970 in Oujda, Marokko, geboren. Bouazza wuchs in den Niederlanden auf. Dort debütierte er mit der Novelle "Momo" und einem Band mit Kurzgeschichten. Für seinen ersten Roman "Paravion" erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den belgischen Literaturpreis "De Gouden Uil 2004".

Aus: Paravion (Überstetz von Ira Wilhelm)

„Hör zu.

"Hatscha!"

Und nochmal: "Hatscha!"

Das ist schon besser. Noch nicht perfekt, aber besser, viel besser. Er macht Fortschritte.

Das ist Paravion - siehe, seine Minarette sind schon zu erkennen. Stolz wie erhobene Mittelfinger erheben sie sich zenitwärts und lassen die demutsvoll hingekauerten Kirchtürme hinter sich. Noch höhere Minarette waren bereits im Bau, und die allerhöchsten wurden gerade entworfen. Nicht mehr lange, so lautete ein Gerücht im Teehaus, und alle Kirchen werden sich in Moscheen verwandeln. Das sei nur eine Frage der Zeit, sagte der Teppichverkäufer, der mehr mit der Spitze des Kinnbarts zu sprechen schien als mit dem Mund. Die übrigen Gäste nickten.

Der Name des Cafes lautete Bar Zach. Es war keine echte Bar, das heißt eine, in der Alkohol ausgeschenkt wurde, nein, der Wirt wollte nur einen modern klingenden Namen. Jeder aus Morea kam hierher, um unter Seinesgleichen zu sein, sich zu akklimatisieren und im neuen Land allmählich die ersten Schritte zu tun sofern man sich überhaupt bewegte. Hier trank man zischende und sprudelnde Limonaden, zum Beispiel Orangina, Crush und Judor ("Das Getränk der Jugend"). Sie schmeckten nach Orangen, Moreas Frucht par excellence. Außerdem servierte man hier das erfrischende La Cigogne, dessen Flasche ein Storchrelief zum Signet hatte. Das Getränk kitzelte in der Nase wie ein Nieser, der partout nicht raus wollte. Die beiden beliebtesten Getränke aber waren Cola Maroca und Zam Zam Cola, anregend und mit Kohlensäure, aber auch mit E 120 bis inklusive E 160 versetzt. Der Geschmack von Vaterland in Flaschen, denn die Getränke waren durchweg moreanische Marken.“

Hafid Bouazza (Oujda, 8. März 1970)

froumen - 8. Mär, 18:45