Adelbert von Chamisso, Hans Erich Nossack

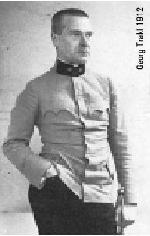

Der deutsche Dichter und Naturforscher Adelbert von Chamisso wurde am 30. Januar 1781 auf Schloß Boncourt (Champagne),geboren. Chamissos Familie floh während der französischen Revolution nach Deutschland. 1796 wurde er Page der Königin von Preußen, 1798 bis 1807 war er preußischer Offizier. 1815-1818 machte er eine Weltumseglung. Nach der Rückkehr wurde er Adjunkt am Botanischen Garten in Berlin, später Vorsteher des Herbariums. Neben seinen Studien als Naturforscher betätigte er sich als Erzähler und Lyriker. Sein Liederkreis "Frauenliebe und -leben" wurde von Robert Schumann vertont. Obwohl Französisch Chamissos Muttersprache war, gelang es ihm, in der deutschen Fremdsprache unsterbliche Werke zu schaffen. Am bekanntesten sind sicherlich „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ (1814) und das Gedicht „Das Riesenspielzeug“ über die Burg Nideck im Elsass. Dies erklärt, dass der bisher einzige Literaturpreis für deutschsprachige Migrantenliteratur seinen Namen trägt. Mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis werden seit 1985 in Deutschland Autorinnen und Autoren nichtdeutscher Muttersprache ausgezeichnet.

Es ist nur so der Lauf der Welt

Mir ward als Kind im Mutterhaus

Zu aller Zeit, Tag ein, Tag aus,

Die Rute wohl gegeben.

Und als ich an zu wachsen fing,

Und endlich in die Schule ging,

Erging es mir noch schlimmer.

Das Lesen war ein Hauptverdruß,

Ach! wer's nicht kann und dennoch muß,

Der lebt ein hartes Leben.

So ward ich unter Schmerzen groß

Und hoffte nun ein bess'res Los,

Da ging es mir noch schlimmer.

Wie hat die Sorge mich gepackt!

Wie hab' ich mich um Geld geplackt!

Was hat's für Not gegeben!

Und als zu Geld ich kommen war,

Da führt' ein Weib mich zum Altar,

Da ging es mir noch schlimmer.

Ich hab's versucht und hab's verflucht

Pantoffeldienst und Kinderzucht

Und das Gekreisch der Holden.

O meiner Kindheit stilles Glück,

Wie wünsch' ich dich jetzt fromm zurück!

Die Rute war ja golden!

Adelbert von Chamisso (30. Januar 1781 – 21. August 1838)

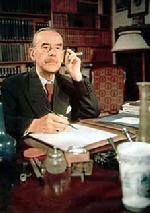

Der deutsche Schriftsteller Hans Erich Nossack wurde am 30. Januar 1901 in Hamburg geboren. 1919 absolvierte er das Abitur am humanistischen Gymnasium Johanneum in Hamburg. Im Wintersemester 1919/20 immatrikulierte er sich an der jungen, 1919 gegründeten Hamburger Universität für die Fächer Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft. Danach wechselte er 1920 an die Universität Jena, wo er ein Studium der Rechtswissenschaft sowie der Staats- und Volkswirtschaftskunde begann, das er 1922 abbrach. 1923 kehrte er nach Hamburg zurück und heiratete 1925 Gabriele Knierer (geb. 1896), mit der er sein Leben lang trotz großer Schwierigkeiten verheiratet blieb. Er wurde Bankangestellter und absolvierte in den folgenden Jahren eine Ausbildung als Bankkaufmann. Neben dem Brotberuf verfasste er Gedichte und schrieb Dramen. 1933 zog er sich in die väterliche Firma zurück. Es kam zu Haussuchungen durch die SA und die Polizei, aber er wurde nicht verhaftet. Er übernahm bald darauf die Leitung der Importfirma (Kaffee und Rohkakao). 1943 wurden seine Tagebücher und Manuskripte durch den heftigsten Bombenangriff auf Hamburg vernichtet. Abgesehen von einigen publizierten Gedichten in der Neuen Rundschau 1942 und 1944, erschienen seine ersten Veröffentlichungen ab 1947. In seinem Prosatext Der Untergang (1948) thematisierte er als einer der ersten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur die Schrecken des Bombenkriegs anhand der Zerstörung seiner Heimatstadt Hamburg. 1956 löste er mit Hilfe des Schweizer Industriellen Kurt Bösch die väterliche Firma auf und zog nach Aystetten bei Augsburg. Seitdem war er als freier Schriftsteller tätig.

Der Dichter

Im Hafen lichten jubelnd sie die Anker.

Ein Schiff wohin? Von Hoffnung ist es schwer

nach heimatlicher Insel überm Meer.

Abseits am Ufer steh ich wie ein Kranker.

Krank, weil ich warte und mich nicht verschwende;

gefesselt, daß ich mir nicht selbst entflieh

noch mich dem Werk des Wirklichseins entzieh.

Ja, ich war krank, damit ich mich vollende.

Denn immer Einer sei bereit und rage

als rettend Mal im Raum, wenn vor der Frage

die grelle Zeit erblaßt: Was soll ich tun?

Fragt ich es auch? Vielleicht schrie ich im Traum.

Nur Echo wars. Der Wind fuhr durch den Baum.

Du darfst getrost in meinem Schatten ruhn.

Ist das der Mensch?

Ich weiß, daß man mich eines Tages braucht.

Soll ich dann sagen, wenn sie suchend kommen -:

"Was war es noch, was uns die Flut genommen?"

Auch ich bin in Vergessenheit getaucht?

Schlimm ist die Welt versandet und verschlammt.

Seht auf den Straßen die Gesichter doch;

die alten süßen Formen sind es noch,

nur alles ausgelöscht, was sie entflammt.

Man geht umher wie auf dem Meeresgrunde

von Flut betäubt, bleibt stehen um zu lauschen:

Ist das das Leben? Wirklich? Ach, wir Armen!

Und dämmert weiter. Niemand weiß die Kunde.

Was war es noch? Man hört die Not nur rauschen.

Ist das der Mensch? Haben wir doch Erbarmen.

Hans Erich Nossack (30. Januar 1901 – 2. November 1977)

Es ist nur so der Lauf der Welt

Mir ward als Kind im Mutterhaus

Zu aller Zeit, Tag ein, Tag aus,

Die Rute wohl gegeben.

Und als ich an zu wachsen fing,

Und endlich in die Schule ging,

Erging es mir noch schlimmer.

Das Lesen war ein Hauptverdruß,

Ach! wer's nicht kann und dennoch muß,

Der lebt ein hartes Leben.

So ward ich unter Schmerzen groß

Und hoffte nun ein bess'res Los,

Da ging es mir noch schlimmer.

Wie hat die Sorge mich gepackt!

Wie hab' ich mich um Geld geplackt!

Was hat's für Not gegeben!

Und als zu Geld ich kommen war,

Da führt' ein Weib mich zum Altar,

Da ging es mir noch schlimmer.

Ich hab's versucht und hab's verflucht

Pantoffeldienst und Kinderzucht

Und das Gekreisch der Holden.

O meiner Kindheit stilles Glück,

Wie wünsch' ich dich jetzt fromm zurück!

Die Rute war ja golden!

Adelbert von Chamisso (30. Januar 1781 – 21. August 1838)

Der deutsche Schriftsteller Hans Erich Nossack wurde am 30. Januar 1901 in Hamburg geboren. 1919 absolvierte er das Abitur am humanistischen Gymnasium Johanneum in Hamburg. Im Wintersemester 1919/20 immatrikulierte er sich an der jungen, 1919 gegründeten Hamburger Universität für die Fächer Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft. Danach wechselte er 1920 an die Universität Jena, wo er ein Studium der Rechtswissenschaft sowie der Staats- und Volkswirtschaftskunde begann, das er 1922 abbrach. 1923 kehrte er nach Hamburg zurück und heiratete 1925 Gabriele Knierer (geb. 1896), mit der er sein Leben lang trotz großer Schwierigkeiten verheiratet blieb. Er wurde Bankangestellter und absolvierte in den folgenden Jahren eine Ausbildung als Bankkaufmann. Neben dem Brotberuf verfasste er Gedichte und schrieb Dramen. 1933 zog er sich in die väterliche Firma zurück. Es kam zu Haussuchungen durch die SA und die Polizei, aber er wurde nicht verhaftet. Er übernahm bald darauf die Leitung der Importfirma (Kaffee und Rohkakao). 1943 wurden seine Tagebücher und Manuskripte durch den heftigsten Bombenangriff auf Hamburg vernichtet. Abgesehen von einigen publizierten Gedichten in der Neuen Rundschau 1942 und 1944, erschienen seine ersten Veröffentlichungen ab 1947. In seinem Prosatext Der Untergang (1948) thematisierte er als einer der ersten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur die Schrecken des Bombenkriegs anhand der Zerstörung seiner Heimatstadt Hamburg. 1956 löste er mit Hilfe des Schweizer Industriellen Kurt Bösch die väterliche Firma auf und zog nach Aystetten bei Augsburg. Seitdem war er als freier Schriftsteller tätig.

Der Dichter

Im Hafen lichten jubelnd sie die Anker.

Ein Schiff wohin? Von Hoffnung ist es schwer

nach heimatlicher Insel überm Meer.

Abseits am Ufer steh ich wie ein Kranker.

Krank, weil ich warte und mich nicht verschwende;

gefesselt, daß ich mir nicht selbst entflieh

noch mich dem Werk des Wirklichseins entzieh.

Ja, ich war krank, damit ich mich vollende.

Denn immer Einer sei bereit und rage

als rettend Mal im Raum, wenn vor der Frage

die grelle Zeit erblaßt: Was soll ich tun?

Fragt ich es auch? Vielleicht schrie ich im Traum.

Nur Echo wars. Der Wind fuhr durch den Baum.

Du darfst getrost in meinem Schatten ruhn.

Ist das der Mensch?

Ich weiß, daß man mich eines Tages braucht.

Soll ich dann sagen, wenn sie suchend kommen -:

"Was war es noch, was uns die Flut genommen?"

Auch ich bin in Vergessenheit getaucht?

Schlimm ist die Welt versandet und verschlammt.

Seht auf den Straßen die Gesichter doch;

die alten süßen Formen sind es noch,

nur alles ausgelöscht, was sie entflammt.

Man geht umher wie auf dem Meeresgrunde

von Flut betäubt, bleibt stehen um zu lauschen:

Ist das das Leben? Wirklich? Ach, wir Armen!

Und dämmert weiter. Niemand weiß die Kunde.

Was war es noch? Man hört die Not nur rauschen.

Ist das der Mensch? Haben wir doch Erbarmen.

Hans Erich Nossack (30. Januar 1901 – 2. November 1977)

froumen - 30. Jan, 11:58